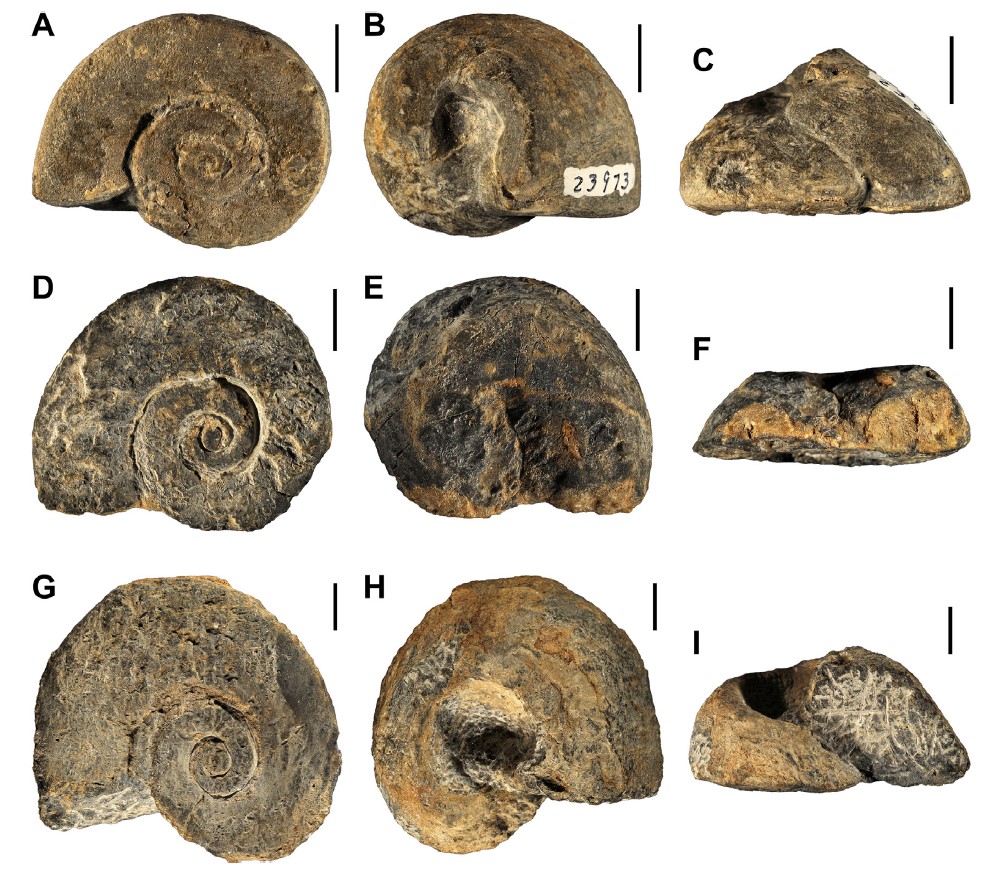

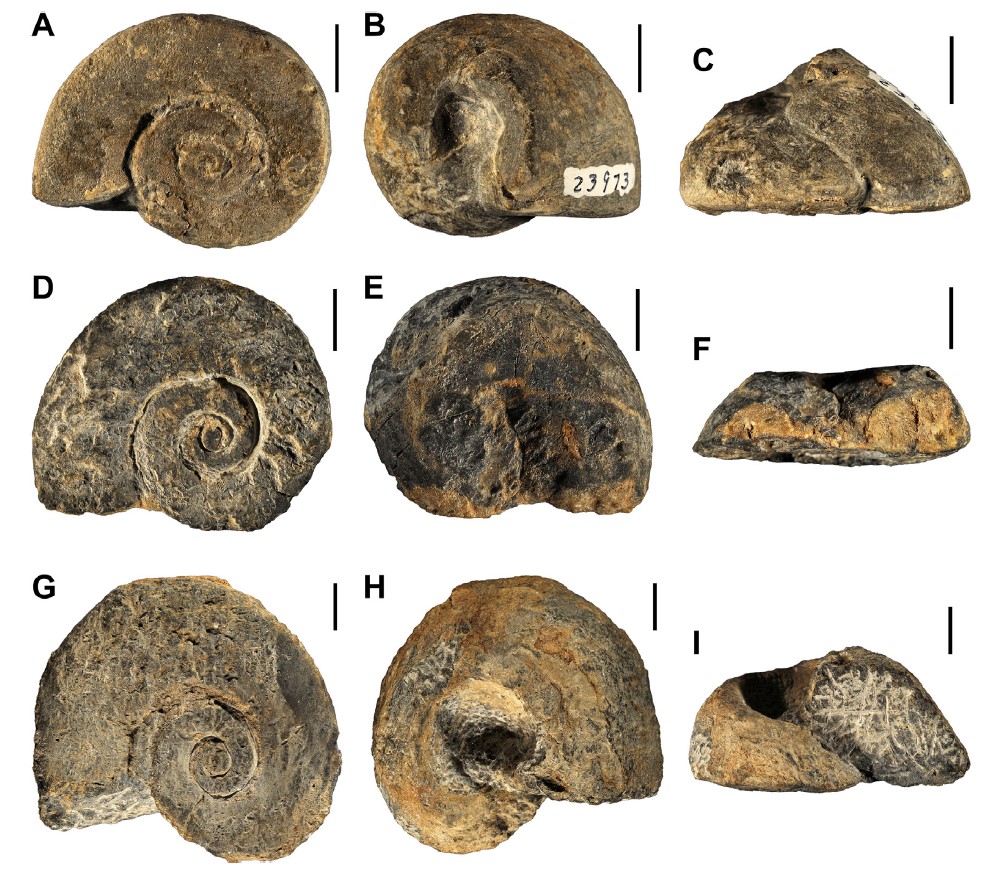

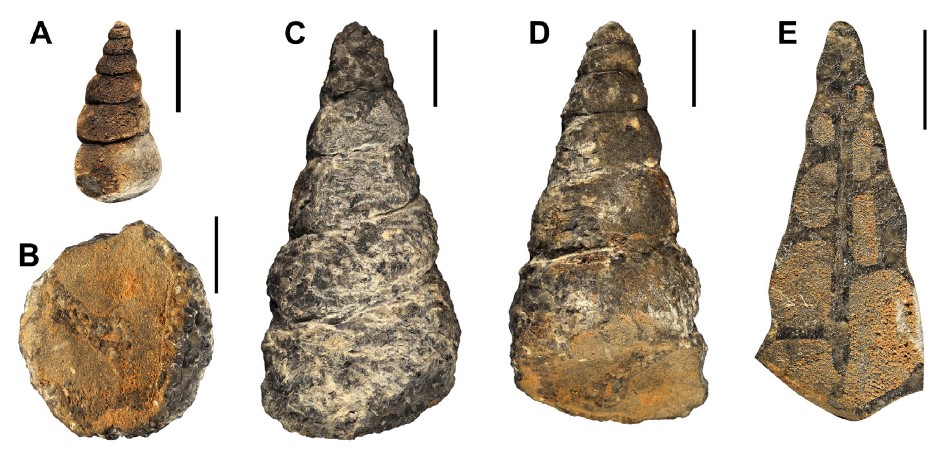

西藏聶拉木地區阿來剖麵阿來組的馬氏螺標本

Maclurites xizangensis(A–B)和

Macluritescf.

xizangensis(D–I)

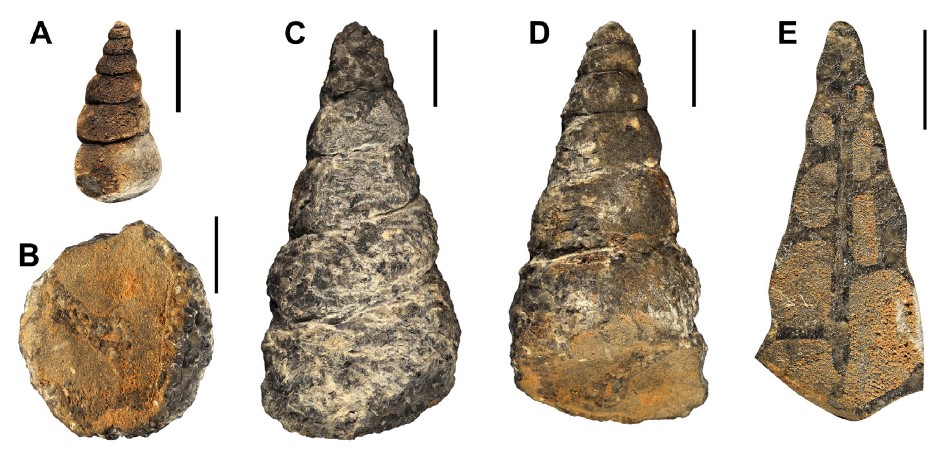

華北西緣桌子山組的鄂爾多斯“鏈房螺”(‘

‘Hormotoma” ordosensis)(A)和西藏阿來剖麵阿來組的鄂爾多斯“鏈房螺”(

‘‘Hormotoma” ordosensis)(B–E)

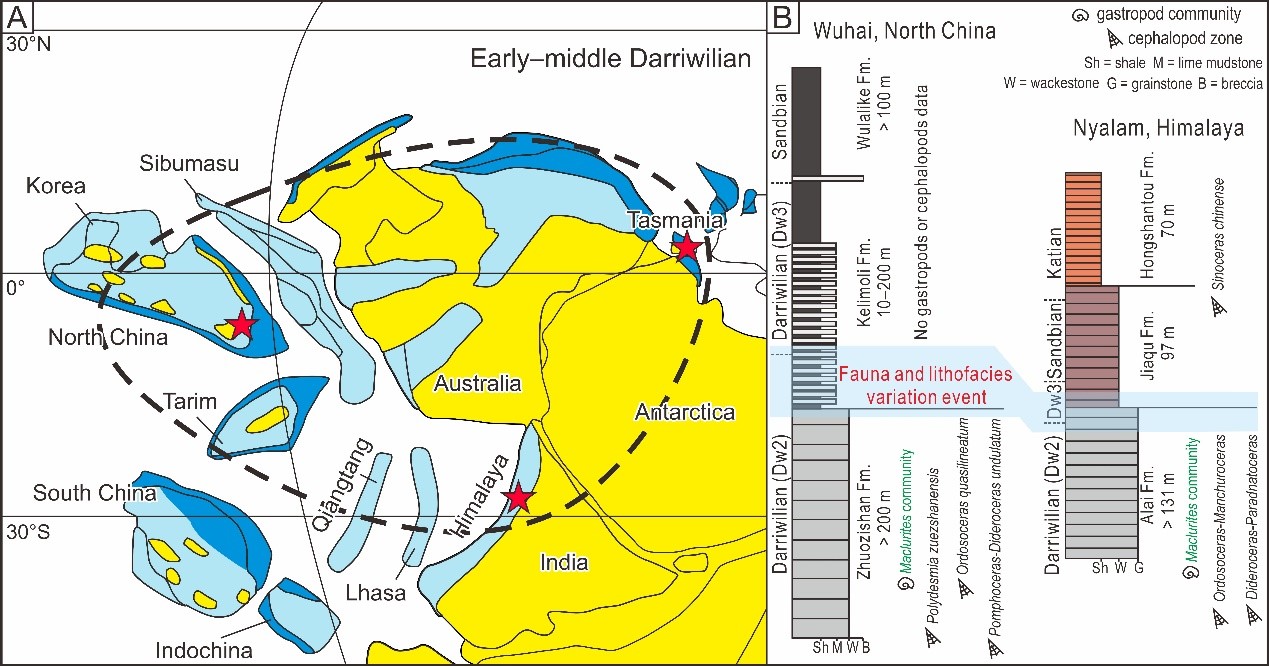

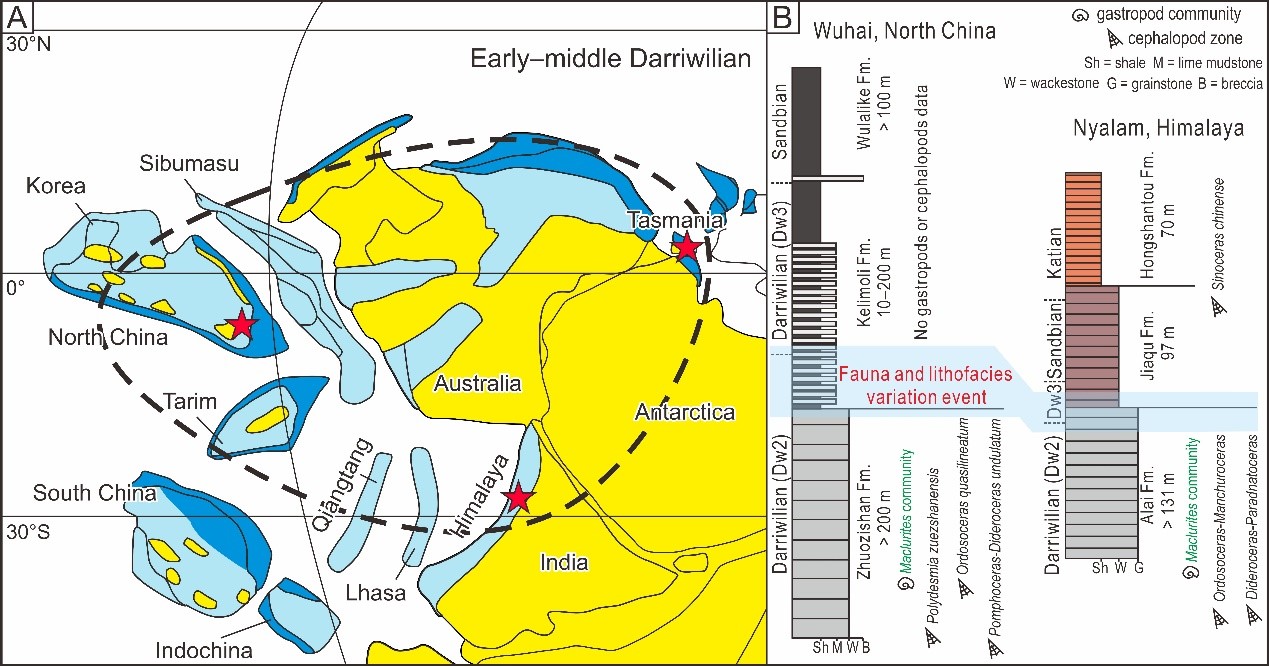

達瑞威爾期岡瓦那和岡瓦那周緣地區馬氏螺群落古地理分布特征(A)和達瑞威爾中–晚期華北西緣和喜馬拉雅塊體岩相、生物相轉換事件對比(B)

(神秘的地球uux.cn)據中國科學院南京地質古生物研究所:我國西藏最南部的喜馬拉雅地塊是目前地球上海拔最高的區域,其沉積曆史、構造演化、古生物麵貌和礦產資源等一直是地質學領域研究的熱點。近年來,中國科學院南京地質古生物研究所早古生代研究團隊針對該區域的下古生界進行多次野外工作,在沉積學、碳同位素化學地層學、牙形刺和筆石生物地層學等領域取得了一係列研究成果。

腹足類動物作為現代地球上最繁盛的軟體動物,其化石組合也有著重要的古生態學和古地理學意義。2016年以來的幾次野外期間,研究團隊在西藏聶拉木地區采集到了大量完整保存的腹足類化石。

近期,南京古生物所李文傑博士、方翔副研究員、黃家園博士生和張元動研究員等,與來自曲阜師範大學、泰國馬哈沙拉堪大學和澳大利亞新南威爾士地質調查局的同行合作,係統研究了這批腹足類化石標本,並依據該地層產出的其他門類化石組合規律和沉積學特征討論這些腹足類化石的古生態學意義。同時,研究團隊還收集了周邊地區奧陶紀腹足類化石產出記錄,利用定量分析手段開展了中–晚奧陶世之交的古地理演化研究。相關研究成果近期發表在國際SCI期刊《遠古世界》(Palaeoworld)上。

研究團隊係統描述了新采集自阿來剖麵阿來組的腹足類標本,共2屬5種,對前人在該地區報道過的部分標本進行了厘定。牙形刺生物地層指示這些腹足類屬於中奧陶世達瑞威爾中晚期。阿來組所產出的腹足類化石以馬氏螺(Maclurites)占絕對優勢,同時伴隨少量的“鏈房螺”("Hormotoma")和鐵餅螺(Tropidodiscus)。這種腹足類組合特征與前人在北美識別的生活在底棲組合BA2-4的馬氏螺群落(Maclurites community)高度相似。結合前人報道的阿來組腕足動物化石產出記錄和沉積微相特征,本研究認為阿來組的腹足類也屬於馬氏螺群落,並且可指示水能較高的BA2-3(水深約5–60 m)。

研究還發現產自喜馬拉雅塊體的馬氏螺群落可以與華北板塊西緣同時期地層桌子山組中的馬氏螺群落對比,並且兩地在達瑞威爾晚期均發生了顯著的水體加深現象,導致馬氏螺群落幾乎同時消失。伴隨這一現象,喜馬拉雅塊體中原本與華北十分相似的直角石類頭足類和暖水牙形刺等生物類群也被華南型的特征分子所替代。

研究人員還對我國主要塊體和澳大利亞產出的奧陶紀腹足類化石記錄進行聚類分析,發現從大坪期(中奧陶世早期)到桑比期(晚奧陶世早期),華北逐漸遠離喜馬拉雅;而華南則與喜馬拉雅逐漸靠近,在桑比期腹足類麵貌與喜馬拉雅塊體有著極高的相似性。

本研究依據奧陶紀腹足類化石和沉積岩相對比,進一步揭示了岡瓦那周緣地區在奧陶紀中-晚期之交發生的動物區係轉換現象,並認為該事件與海平麵上升以及構造活動有緊密聯係,進而對於理解岡瓦那周緣地區在奧陶紀的生物古地理演化有重要意義。

本研究得到第二次青藏科考項目、國家自然科學基金和中國科學院戰略性先導科技專項(B類)聯合資助。

論文信息:Li, W.J., Fang, X., Yu, S.Y., Burrett, C., Zhen, Y.Y., Huang, J.Y., Zhang, Y.D. Middle Ordovician shallow-water gastropods from southern Xizang (Tibet), China. Palaeoworld, https://doi.org/10.1016/j.palwor.2022.08.003.

(责任编辑:遊戲)

可以說,智慧交互體驗以及SuperTurbo的加持讓華為智慧PC在使用和交互體驗上也更上一層樓。...[详细]

可以說,智慧交互體驗以及SuperTurbo的加持讓華為智慧PC在使用和交互體驗上也更上一層樓。...[详细] OMEN暗影精靈10高性能遊戲本、惠普VICTUS光影精靈10無界遊戲本、HyperX極度未知電競外設等新品也依次亮相,為玩家創建了一個更加完善的遊戲硬件生態。...[详细]

OMEN暗影精靈10高性能遊戲本、惠普VICTUS光影精靈10無界遊戲本、HyperX極度未知電競外設等新品也依次亮相,為玩家創建了一個更加完善的遊戲硬件生態。...[详细] 據了解,魅族21旗艦智能手機發布於2023年11月30日,外觀上全新升級了無界美學設計2.0,創新性打造無界平衡,魅族21創新性地將環閃全麵升級,融合智慧AI助手與常用場景,打造了Aicy靈動環,首發...[详细]

據了解,魅族21旗艦智能手機發布於2023年11月30日,外觀上全新升級了無界美學設計2.0,創新性打造無界平衡,魅族21創新性地將環閃全麵升級,融合智慧AI助手與常用場景,打造了Aicy靈動環,首發...[详细] 那麽華為MateBook14絕對可以為你提供遊刃有餘的體驗,是5.5k價位段2K觸控全麵屏性能輕薄本首選。...[详细]

那麽華為MateBook14絕對可以為你提供遊刃有餘的體驗,是5.5k價位段2K觸控全麵屏性能輕薄本首選。...[详细] 連接方式上,小米機械鍵盤TKL支持藍牙連接(BT3.0+BLE5.0)、無線2.4GHz接收器連接和有線連接三種方式,並且兼容Windows和macOS係統。...[详细]

連接方式上,小米機械鍵盤TKL支持藍牙連接(BT3.0+BLE5.0)、無線2.4GHz接收器連接和有線連接三種方式,並且兼容Windows和macOS係統。...[详细] 無線網卡升級至全線標配IntelBE200Wifi7無線網卡並支持藍牙5.4,保證了穩定、高速的網絡連接。...[详细]

無線網卡升級至全線標配IntelBE200Wifi7無線網卡並支持藍牙5.4,保證了穩定、高速的網絡連接。...[详细] 目前已經有多個品牌帶來了搭載全新酷睿Ultra係列移動處理器的輕薄本產品,本文就將為大家匯總目前已經上市開售的多款產品,來看看各家廠商都帶來了怎樣的AIPC設計...[详细]

目前已經有多個品牌帶來了搭載全新酷睿Ultra係列移動處理器的輕薄本產品,本文就將為大家匯總目前已經上市開售的多款產品,來看看各家廠商都帶來了怎樣的AIPC設計...[详细] 如果你有更高的要求,還可選擇配置更高的處理器,以及帶有獨立顯卡或者機械硬盤的版本,滿足豐富的使用需求。...[详细]

如果你有更高的要求,還可選擇配置更高的處理器,以及帶有獨立顯卡或者機械硬盤的版本,滿足豐富的使用需求。...[详细] 在屏幕設計上,不同於傳統商用本的厚大邊框,華為擎雲G740采用了PC家族的四麵微邊框的全麵屏設計,上左右邊框僅有4.9毫米,屏占比高達90%。...[详细]

在屏幕設計上,不同於傳統商用本的厚大邊框,華為擎雲G740采用了PC家族的四麵微邊框的全麵屏設計,上左右邊框僅有4.9毫米,屏占比高達90%。...[详细] 榮耀Magic6Pro更是采用目前業界領先F1.4超大可變光圈,支持F1.4-F2.0智能可變光圈。...[详细]

榮耀Magic6Pro更是采用目前業界領先F1.4超大可變光圈,支持F1.4-F2.0智能可變光圈。...[详细]